| 先月分の記事 | 次月分の記事 |

大学も試験期を迎え、日頃は図書館の前を素通りする学生もたくさん詰めかけています。7月27日(月)にはついに1日の入館者数がはじめて3千人の大台を超えました。写真は29日(水)午後の本館1階学習室と2階パソコンコーナーです。

本の宅配といっても通信販売のことではありません。図書館本館では、二つの分館で注文を受けたり寄贈された本も集中的に処理しています。作業をする人やパソコンなどを集約することによって、本の契約や整理作業を効率化し、その余力をもっと重要なサービスや業務に振り向けているのです。整理の終わった本(年間約3千冊)はすぐに専用の箱に詰めて、宅配業者の手でそれぞれの分館に届けられます。

7月10日から始まった図書館展示「茨城の富士山信仰-永井路子の家伝書から」が27日で終了いたしました。この展示ではじめて「不二道」を知った方、富士山信仰の研究者、郷土の歴史を学ぶ方など学内外から延べ2,132人の方にご来場いただきました。ありがとうございました。ご来場いただいた方からご感想をいただきました。

人知れずデビューしてから早一年、わらづと君もこんなに増えました。茨城と栃木をネタにしてブレイクしているお笑い芸人がいますが、宇都宮大学にはまだライバルは出現していない?ようです。これからも茨城を代表するキャラクターを目指してがんばりますので、みなさんよろしくね!

17日間に及んだ展示「茨城の富士山信仰」が閉幕しました。学内外のかた延べ2,132人にご来場いただきました。お忙しいなかありがとうございました。今回の展示はいかがでしたでしょうか。展示のテーマである不二道の教えの一つとして、女性を尊ぶという教えありました。不二道の教祖・小谷三志は60代に至って初冬の富士山に弟子の子を伴って登頂しました。その20代の娘は男装していたと言われています。富士山の女人禁制が解かれる40年も前のことです。さて、展示会場の富士山は大変美しく涼しげでしたが、それも外されて、もとの空間にもどりました。

図書館は、オープンキャンパスで2つの企画を実施しました。学外からの来館者はおよそ2,100人となり大盛況でした。来館者へ図書館オリジナルマグネットを差し上げました。

|

|

|

|

| 玄関でマグネットを受け取る高校生 | 展示を見る高校生 | 館内ツアーに参加する高校生 | 書架で本を手にする高校生 |

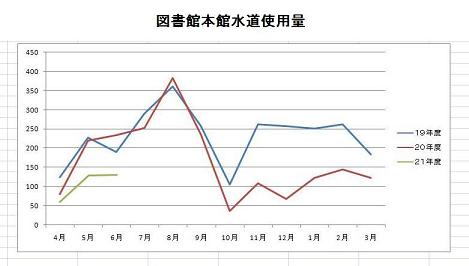

昨年9月から11月にかけて本館のトイレをすべて改修しました。それまでの苦情が嘘のようになくなり、皆さまに快適に利用していただいています。さて、下のグラフは本館全体の水道使用量(m3)の月別統計です。改修工事終了後の昨年12月から今年6月までの7ヶ月間のデータをそれぞれ前年同月のデータと比較しますと、平均47.9%の減になっています。節水効果はトイレだけではないかもしれませんが、改修と同時に取り付けたトイレ用擬音装置・音姫(おとひめ)の存在も軽視できないでしょう。図書館では、電気・ガスなどの節約にも努め、地球環境保護を心がけています。皆さまのご協力をよろしくお願いします。

意外と知られていないのが、本館の視聴覚コーナー。以前は雑誌コーナーの隣にあったのですが、この春に学生用雑誌が4割(43タイトル)も増えたため、やむなく菅文庫室の前に移動しました。相変わらず古く狭い図書館で申し訳ございませんm(_ _)m

それはともかく、ここではDVDの視聴はもちろんのこと、地デジを見ることもできるんです。ニュースなど番組のチェックに、ちょっとした息抜きに、気軽に寄ってみてはいかがですか。

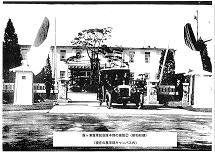

農学部分館2階展示コーナーにおいて、ミニ展示「むかしの茨大農学部展」を開催中です。美しい木造校舎や当時の学生生活が窺える写真、絵などを展示しています。むかしの農学部をご存知の方も初めて見る方も、一緒にタイムスリップしましょう。このミニ展示は、利用者からのご要望により、8月末までの開催となります。ぜひ、足をお運びください。

|

|

|

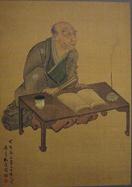

永井家本家の初代、八郎治(はちろうじ)の肖像画です。不二道(ふじどう)の幹部であった八郎治が紋付を羽織って、お弟子さんに教えを講じているのでしょうか。紋は、富士講(不二道)の紋と思われます。 机の上には、教科書と思われる本とお線香が載っています。お線香は時計代わりでしょうか。扇子をもってテンポよく語っている様子がわかります。

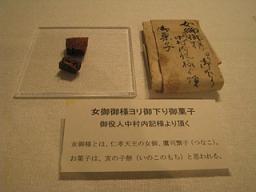

1818年11月永井八郎治が宮中の儀式に参賀していることから、宮中からいただいたこのお菓子は、季節柄、亥の子餅(いのこのもち)と思われます。餅は黒、赤など色がついていたようです。亥の子餅とは、亥の子(亥の月日、亥の刻。現在の11月)に際して作られる餅のことで、表面に焼きごてを使い、亥(=猪 いのしし)の模様をつけたり、小豆をいれて色を似せたりしましたが、特に決まった形・色・材料はないそうです。現在も亥の子餅を作る行事や販売する和菓子屋さんがあるそうです。

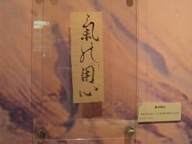

不二道信者の標語「気の用心」は、「火の用心」をもじったもの。「気に注意する」とは何のことでしょうか。信者の活動の中に、他者のために利益となる活動・公共への奉仕活動がありますので、「他者に気配りしなさい」といった意味でしょうか。それとも「自らの怠け心に負けず、仕事に精出しなさい」という教えでしょうか。あるいは、人体に影響を及ぼすとされる、風水思想の「気」かもしれません。人間の身体には、気が流れているので、これに注意しなさいという用心かもしれません。いずれにせよ、信者はこの紙を家内に貼って、日常生活を送っていたようです。

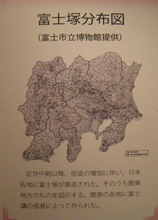

富士講(ふじこう)の信者は、ご神体の富士山に登ることにあこがれましたが、江戸時代の富士登山は簡単なものではなかったようです。落石のような危険も伴いましたし、遠方で旅費の工面がつかない庶民もいました。そこで庶民は、安全に、そして頻繁に富士山に登るために、富士山に似せて塚を作りました。これが、富士塚(ふじづか)です。この富士塚に登ることで富士登山をしたことと同じ意義があると考えられていました。展示パネルの中に、東京に実在した富士塚の写真と当時の富士塚分布図があります。これを見ると江戸時代後期には関東の広範囲に多くの富士塚が造られていたとがわかります。

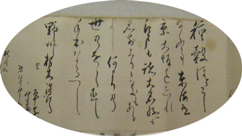

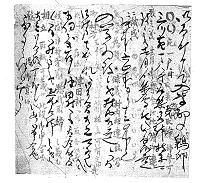

不二道のおもな活動のひとつに、社会奉仕活動がありました。具体的には、水害などの被災地へ種籾を送る活動や、将軍の日光東照宮参詣に際した足袋等の拠出がありました。資料は、小谷三志(師)が永井八郎治(弟子)へ宛てたものであり、手紙の中で八郎治が利根川下流水域の水害地へ仲間と水稲の種籾を拠出したことをほめています。

図書館の貴重資料を紹介します。「小野諫草」…おのかんそう、と読みます。「おそれながら言上(ごんじょう) 一(ひとつ)、世上(せじょう)にてとりさた仕候(つかまつりそうろう)は…」ではじまるこの文章は、水戸黄門こと徳川光國の教育係、小野角衛門(おの・かくえもん)が光國に対してその非行ぶりを厳重に注意したものです。時に光國は16~17才。テレビドラマのイメージとはほど遠く、勉強ぎらいの不良少年でした。小野が諫(いさ)めたということで、このように名付けられました。(菅文庫室、1850年写、L289.1//126)

詳しくはこちら。

「コノハナサクヤビメノミコト」。これは、早口ことばではありません。漢字で書くと「木花開耶姫命」です。本館の展示会場に入って右奥に展示してある掛け軸に描かれたお姫様のことです。この掛け軸は、展示のために、裏の和紙を張りなおし修復いたしました。つまり、お姫さまは化粧直しをして皆様の前に現れたということです。さて、この富士山の神様であったお姫様は、江戸時代の庶民の素朴な信仰の対象として、床の間に飾られていたのでしょうか。それとも肌身離さず持ち歩かれていたのでしょうか。今後の研究が待たれるところです。

大学図書館に小説が少ないのは、みなさんご承知のとおり。もちろん、公共図書館に行けば借りられますが、暑いし、しんどいし、バス代もかかるし、おまけにまた返しに行かないといけない(>_<)お金もかからず、楽に借りられる方法はないの?ソンナ茨大生におすすめなのが、コンナ方法。

これだけ(^_^)v

後日、図書館に本が届いたら連絡がきます。試してみたら?

「茨大の先生はどんな研究をしているのだろう・・できればその著書を読んでみたい。」と思っているかたにお知らせします。図書館では、シラバスに掲載されている参考書のうち、茨城大学の教員が著者となっている本をリストにして図書館のWEBページに載せています。また、シラバスに掲載されている参考書を少なくとも1冊は備えるようにしております。

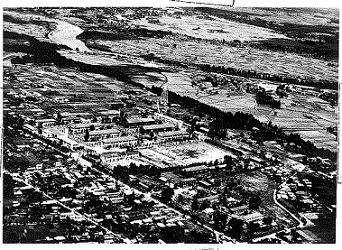

水戸キャンパスの全景です。旧陸軍の兵舎が残っています。中央左側に、「思ひ出写真館」の最初にご紹介した時計台(昭和26年8月竣工)が見えます。右手前、今の野球場のあたりにはいくつもの旧兵舎らしきものが建っています。

茨城大学名誉教授で元図書館長の及川馥先生(専門はフランス文学)が、ご自分の著書『原初からの問い:バシュラール論考』(2006年発行)をはじめ計30冊をご恵贈くださいました。 図書館では、本学関係研究者の著書を蔵書として整備して参りたいと考えておりますので、このたびの先生のご厚志は大変ありがたく思っております。しかも、気温34℃というなかを、わざわざお持ちくださいました。重ねてお礼申し上げます。

現在開催中の展示「茨城の富士山信仰」にあたっては、各方面に広報をさせていただきましたが、近隣のみなさんにもご協力いただきましたので、一部をご紹介します。 茨大前郵便局をはじめ商店などに快くポスターを貼っていただきました。お陰さまで、12日(日)の講演会には約200名の市民の方々に来ていただきました。本当にありがとうございました!

図書館本館では、開館直前に職員が館内の清掃を行っています。普段パソコンに向かって仕事をしている職員も、このときは雑巾を手に机を拭いています。古い図書館ではありますが、利用者のみなさんにできるだけ気持ちよく利用していただきたいと願っております。

本年4月、歴史小説家、永井路子氏の本家(茨城県古河市)に伝わる古文書を本学にご寄贈いただきました。これを受けて、資料を整理、修復し、7月10日(金)より図書館1階展示コーナーにて展示を開催しております。

7月12日(日)には、展示のイベントとして講演会を開催いたしました。池田学長にご挨拶をいただいた後、永井路子氏より「神棚の奥にあった古文書を発見し、先祖が江戸時代に広がった富士講(ふじこう)や不二道(ふじどう)に関わりがあったことがわかりました」「幼い頃、口ずさんでいた言葉の内容は、不二道の教えであったことを知りました」と資料の発見の様子や幼い頃の思い出を語られました。また、本学が寄贈を受けてから早い時期に資料を調査し、展示を開催したことについて、感謝の言葉をいただきました。 続いて、小野寺先生から江戸時代に富士講や不二道が庶民に広がった社会的背景についてご講演いただき、梅澤先生からその教えや、水害など被災地域へ種籾(たねもみ)の送付や橋や堤防の改修など不二道の社会奉仕活動についてご講演いただきました。

講演会には、「不二道という地域の歴史の新しい一面について拝聴できました」、「地域のことをもっと知りたいと思います」という地域の方や、「地域の古文書を読んで歴史を学んでいます」という学生などおよそ200名の方に来場いただきました。このたびの講演会は、本学が所蔵する貴重な資料と大学の学術研究を公開することによって、地域の皆様の期待に応えるものとなりました。

|

|

|

|

|

|

|

| 開会の挨拶をする池田学長 | 講演中の永井先生 | 講演中の小野寺先生 | 講演中の梅澤先生 | ご著書にサインする永井先生 | 歓談する講演者(左より小野寺先生、梅澤先生、池田学長) | 展示の説明を聞く永井先生 |

7月10日午前10時に展示がオープンしました。初日は池田学長が来館され、小野寺図書館副館長が展示の説明にあたりました。池田学長は、4月に永井路子さんからこれらの資料を寄贈していただいた時点で、『大至急地域に公開してください』と指示をされただけあって、この展示に並々ならぬ意欲をお持ちです。当日も小野寺副館長に矢継ぎ早に意見や質問をされていました。学長と入れ違いにキャンパス見学の高校生も多数来場しました。

|

|

|

| 展示会場正面 | 左から小野寺図書館副館長、池田学長、松田図書館長 | 高校生来場 |

展示開催前日の準備作業の様子をご紹介します。 最後の総仕上げ、展示物を並べる作業が行われました。

|

|

|

|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

図書館本館で行われている企画展の展示品です。このかたち…だれが見ても?そうです、あれにそっくりですよね。直木賞作家・永井路子さんの本家のご先祖様が、信仰のシンボルとして代々大切に伝えたものです。 現在、きれいな容器に入れられてスポットライトを浴びています。でも、永井家のいまの当主の弟さんの話によりますと、子供のころにこれをさんざん転がして遊んでいた…とか。ご先祖様も天上からさぞ複雑な想いで見ていることでしょう。

図書館本館の書庫はもういっぱいです。書架に置けない本が床に置かれて通路をふさいでいます。新刊書を購入して開架の書架に置くと、入れ替わりに古くなった本を書庫に移動します。そこであふれた本が床に並べられるのです。退職する先生が返してくださる本もあります。どれも大事な学術書ですから簡単に捨てることはできません。でも、歩けない、探せない・・というのも困ったものです。図書館では、本をたくさん収容できる集密(しゅうみつ)書架の設置を要望しています。

わたしは、図書館本館2階のパソコンです。7月8日水曜日、今日も朝早くから熱く仕事をしています。わたしだけでなく、どのパソコンも休む暇なし。次から次と学生さんがやってきて、パソコンが空くのを待っている状態です。 ここは冷房の効きが悪くて、ほかの部屋より5度くらい暑いような気がします。わたしらパソコンにとっては結構ハードな環境。みんな平日は夜9時までの12時間労働で、土・日も休みなしです。この不況の世の中、モテモテなのはありがたいのですが、休憩なしの仕事は正直キツイです。

近日、館内にてお目見えの予定です。どうぞお楽しみに!

展示の準備も佳境に入ってきました。7日(火)には巨大な富士山の写真を掲示しました。思わず手を合わせてご来光を拝みたくなってしまうような荘厳さです。 パネルの位置もひとつひとつ測定しながら決めていきます。

永井路子さん他の講演会が間近にせまってきました。今週の日曜です、ぜひ来てくださいね。講演会に来場されたかたには、写真のグッズ3種類のうち1点を差し上げます。十河(そごう)雅典先生の作品をマグネットにしたものです(茨城大学オリジナルの非売品)。さらに、ダイドードリンコ株式会社から提供いただいた「地球が冷やしたおいしい軟水・ミウ」を1本差し上げます。いずれも、先着順です。配布予定数に達した場合はご容赦ください。

また、当日は永井先生のサイン会を行います。会場で大学生協が販売する著書をお買い上げの方、抽選で10名様が対象です。では、7月12日の13時すぎに人文学部10番教室(図書館の真後ろの建物)でお待ちしています。

(赤字部分7月10日修正)。

|  |  |

| 春は巡る | げいじゅつ | 惑星通信 |

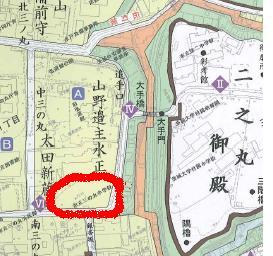

一枚目の写真は寮生のコンパの様子(昭和26年)です。現在の合コンとはずいぶん雰囲気が違いますね。ところで、うしろの幕に「星に高」のマークがあることにお気づきでしたか。これは茨城大学の前身である旧制水戸高等学校の校章です。 二枚目の写真は、この水高(すいこう)の卒業証書(昭和5年)。三枚目の写真は昭和初期の水戸市西方の地図で、左下のピンクで囲った部分が水高の敷地です。このように当時は原野のなかに広大な敷地を有していましたが、現在は、水戸市立一中、茨大東原職員宿舎、水高スクエアなどが建っています。

|  |  |

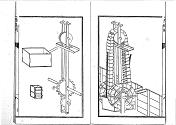

図書館の貴重資料を紹介します。「雲霓機纂」…うんげいきさん、と読みます。水戸藩第九代藩主・徳川斉昭(なりあき)が天保7(1836)年に出版した本です。雲霓機というのは、揚水機…つまり、水を汲み上げる装置のこと。農業の改善のために、いろいろな揚水機を掲載し、普及したのです。茨城県立歴史館などで水戸藩関係の展示を行う際には、良く借用依頼をされる資料です。(菅文庫室 614//58) これらの貴重資料を閲覧したいかたは、情報サービス係(029-228-8076)にお問い合わせください。

|  |

| 表紙 | 図解 |

展示の開催日まであと3日になりました。図書館では展示品のキャプションを作成しています。作成するキャプションは全部で35枚ほどになります。キャプションの作業過程を説明します。

| 1. | 2. | 3. | 4. |

こちらの写真は昔の農学部キャンパス。茨城大学創立以前のものです。昭和初期、大日本帝国海軍の施設がありました。先代の図書館農学部分館は将校の旧兵舎を使用していました。

|

|

|

|

図書館が「水戸の城下町マップ」を作り、市内の小中学校に配布してから1ヶ月ほどたちました。早速、三の丸小学校の授業で使われ、郷土学習に役立っています。 一枚目の写真は城下町マップの一部で、赤く囲んだところが現在の三の丸小のある場所、二枚目の写真はマップを囲む児童たちです。

7月10日の展示に向けて準備が着々と進んでいます。3日(金)には展示ケースの搬入が行われました。ケース内部には照明がついています。

茨城大学創立60周年ということもありますので、創立期の写真はいかがでしょうか。 実は、昨年図書館のロビーでミニ写真展を開いたのですが、反応はいまいちでした。 「過去を振り返るな」、「写真なんかつまらない」。いろいろご意見はあるでしょうが……そこは大目にみてください。 さて、一枚目は初代の図書館です。正門を入って左側(現在生協がある場所)に建っていました。時計台がシンボルの二階建てでした。 二枚目は昭和27年の運動会。腰ミノを巻いた若者の背中には「茨城大学硬式野球部」の文字が。 三枚目はキャンパス内に建っていた寮で昭和26年に行われたダンスパーティー。ジュークボックスからどんな音楽が流れていたのでしょうか。

|  |  |

図書館の資料をご紹介します。

明治維新後に、各地に小学校が建設されました。

ひたちなか市市毛にも明治6年に小学校が開校し、戸長を通じて各家庭に該当する子供を入学させるよう通達がありました。

写真の資料には「子供を入学させるときには、一家庭につき鶏卵三つを納めるように……」とあります。恐らく、鶏卵が貴重品であったことと、農家が多かったので金銭の負担を強いることのないよう配慮したのではないかと思われます。

いよいよ図書館展示の開催が近づいてきました。図書館の玄関、大学の正門前に横断幕や立看板を出してPRしています。

富士山を信仰する山岳宗教から発展した「富士講」は江戸時代後期に茨城、栃木、埼玉を中心に広がりました。今回は歴史小説家永井路子さんからご寄贈いただいた資料の展示です。7月12日の講演会には永井路子さんもご挨拶をされます。

著名な歴史小説家のお話をうかがえるめったにない機会です。ぜひご来場下さい。

図書館利用者の皆さん、こんにちは。このサイトは、茨城大学図書館の日々の活動や、 図書館を利用する上で役立つちょっとした情報などを掲載するブログ的サイトです。 サイトの名前は「きざし」です。茨城大学図書館通信「階」よりも速く、 より簡潔に、図書館の活動や情報をお知らせし、図書館の変化の「兆し」、 大学における教育研究の新しい「萌し」を感じてもらえたら、という思いを込めて命名しました。

| 先月分の記事 | 次月分の記事 記事一覧 |