| 先月分の記事 | 次月分の記事 |

人文学部1年生の学生さんが授業の課題で図書館を見学しました。

テーマは「学生の図書館施設の利用」です。

パソコンコーナーなどで利用の様子を見ていただきました。

「水戸の梅まつり」が開幕しました。2月23日(火)、水戸の気温は15℃まで上がり、本館前の梅の古木も満開です。

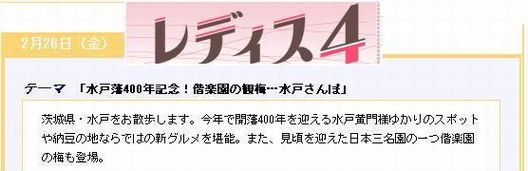

図書館所蔵の水戸城下絵図がテレビに映ります。

先日展示した「水府家御屋敷割図」が、テレビ東京の番組『レディス4-特集・偕楽園の観梅-』で(ちらっと)紹介される予定ですので、ご覧ください。2月26日(金)16時から。

「2階の閲覧室は、資料が近くにあるので便利です。いつもこの辺で勉強してます。」

工学部1年生の学生さんがカメラに向かってくれました。

桃の花と菜の花が春を予感させます。(茨城大学華茶道部提供:本館玄関ホール)

2月18日(木)朝11時の本館前。この冬3度目の雪です。

開館時間前に職員が雪かきをしました。

早朝から降り出した雪は数センチほど積もりましたが、昼前から溶けはじめています。

平成22年2月3日(水)から9日(火)まで、本館1階展示室にて展示「水戸藩の地図と書」を開催しました。この展示は、当館が所蔵する貴重な歴史資料を、学内外に展示公開するものです。

展示の様子を展示資料の一部をご紹介しながら、来場者の感想とともに報告します。

「水府家御屋敷割図」は、現在も存在する「弘道館」や「偕楽園」など地域の特徴的な歴史遺産も描かれており、水戸藩の家臣の屋敷の所在を示した絵図です。地図を見た来場者から「我が家の先祖の名前が見られ、感慨深かった。」と感想をいただきました。

また、一昨年寄贈いただいた「藤田東湖の書」は、専門家より真筆との鑑定をいただき、今回はじめて公開するものです。来場者から、「迫力ある大作に感激した。」と感想をいただきました。

展示期間中、来場者は、およそ1400人にのぼり、「絵図を間近に見られる機会は少なく、大変貴重な展示でした。(一般社会人)」「今後の郷土資料関係の展示を楽しみにしている。(一般社会人)」「もっといろいろ展示してほしい。(茨城大学OB)」「レポートの参考になった。(学生)」などご意見ご感想をいただきました。

なお、関連催事として教育学部学生による研究発表「水戸藩の書」、講演会「御三家水戸藩の光と影」も成功裏に終わりました。

*今回の展示について、日本経済新聞茨城版(平成22年2月9日)「図書館公開、茨城大の試み」に掲載されました。

|  |  |  |

| 松田館長(中央)ら図書館関係委員に展示を説明する小野寺副館長(右から2番目) | 開催初日の受付風景 | 地図を指差す来場者 | 古地図を熱心に見る学生 |

|  |  |  |

| 藤田東湖の書の前に立つ来場者 | 会場内の床に敷いた古地図に驚く学生 | 朝日新聞の取材(中央)を受ける小野寺副館長(左)と人文学部磯田先生(右) | 貴重書を覗き込む学生 |

本館2階パソコンコーナーおよび参考図書コーナーの窓の鍵が高い位置にあったため、窓の開閉が困難でした。

このたび、窓の鍵を低い位置に付け替え、窓の開閉による室内温度の調整ができるようになりました。

写真は順に、改修前、改修後。

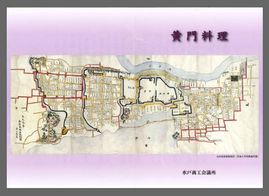

黄門料理とは、黄門様こと水戸光圀公が食した料理を、水戸大塚屋が再現したもので、泉町の「山翠」など水戸市内9カ所の店で味わうことができます。

このたび、黄門料理に添える説明書のデザインに、図書館所蔵の水戸城下絵図が使われることになりました。(水戸商工会議所作成)

水戸ならではのヘルシーな殿様料理をいかがでしょうか。

本館展示コーナーで、以下の展示を行っています。ぜひ、お立ち寄りください。

2月12日(金)朝8時の本館前。この冬2度目の雪です。

茨城大学華茶道部提供(本館玄関ホール)

図書館副館長の小野寺淳先生が、水戸商工会議所主催の講演会「水戸の城下町の魅力」の講師を務めます。

参加者には、本館で展示中の「水戸の城下町マップ(幕末版)」を進呈する予定です。

2月14日(日)午後2時から水戸京成百貨店にて。

参加申込要。定員に達しましたらご容赦ください。

http://mito.inetcci.or.jp/control/upload/file_20091216171445.pdf

図書館の職員が、米国University of Washingtonの図書館を見学してまいりました。 参考までに見学レポートをご紹介します。

http://www.lib.ibaraki.ac.jp/kenshu/kaigai-ishidu2009.pdf

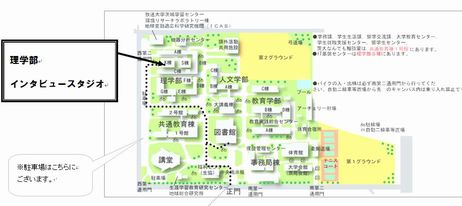

2月6日(土)、理学部インタビュースタジオにおいて、本学の名誉教授鈴木暎一先生をお招きし、講演会「御三家水戸藩の光と影」を開催しました。

この講演会は、図書館展示「水戸藩の地図と書」の関連催事として開催されたものです。

風花が舞う寒い日となりましたが、「歴史に興味があります。楽しみにして来ました。」と開演1時間前から会場前でお待ちいただいた一般の方も少なくありませんでした。

小野寺副館長の開会のご挨拶、講師の紹介に続き、茨城県文化財保護審議会会長も務めておられる鈴木先生のご講演が始まりました。

「歴史家は見てきたようにものを言い」などと楽しい語り口で、終始なごやかな雰囲気となりました。

また、ご講演の中で「図書館の展示会場に私が真筆と鑑定した藤田東湖の書が展示してあります。図書館に頼まれて、私が真筆と鑑定したら、次の日新聞に掲載されました。・・・真筆ですよ。」と会場の笑いを誘いました。

そのため一目本物を見ようと、講演会後に展示会場に多くの方が向かいました。

参加者は、おもに一般の方、学生など120名に上り、100席の会場は満席となり、補助席を用意しての対応となりました。

今回の講演会は、一般の方に気軽に地域の歴史を学び、楽しんでいただける好機となりました。

事後のアンケートの一部をご紹介します。

|  |  |  |  |

| 講師を紹介する小野寺副館長 | 満席の会場 | 講演中の鈴木先生 | 講演後、参加者の質問に丁寧にお答えになる鈴木先生 | 会場となった理学部インタビュースタジオ前 |

「水戸の梅まつり」まで、あと2週間です。本館前の梅の花も、寒波に負けずそっと開きはじめました。

「わらづと君」がデビューしてからおよそ1年半になりますが、このたび図書館の最高決議機関である図書館運営委員会において、正式なキャラクターに制定されました。

茨城大学初の公認キャラクターとなります。これからもよろしくお願いします!

2月6日(土)の講演会「御三家水戸藩の光と影」の会場をご案内いたします。

多数のご参加をお待ちしております。(画像クリックで拡大)

2月4日(木)、教育学部国語選修3年次の学生による研究発表「水戸藩の書」が行われました。これは、図書館展示「水戸藩の地図と書」の関連催事として、本館会議室で一般公開されたものです。

会場には、市民のかた20名を含む45名の方々にお越しいただきました。

齋木先生の指導を受けている学生14名から、書の美しさに惹かれて、または、自身の出身地域に縁がある先人として、鬼沢大海(おにざわ・おおみ)、黒沢時子、佐久良東雄(さくら・あずまお)などの業績と書について、90分に渡って発表が行われました。

参加した市民のかたから「私の若いころに比べると皆さんしっかりしていますね。資料もよくできています。」、「書に対して皆さんそれぞれ好みがあると思いますが、研究対象の書と自分の好みとはどのように関係していますか。」などの感想や質問が出され、学生との意見交換もありました。

かつて書は、生活の道具であり、思想や感情を表現する手段でもありました。書を通じて先人の人物像に迫ることができた発表でした。

(敬称略)

図書館展示「水戸藩の地図と書」を、本館展示室で開催中です。床に敷かれた大きな国絵図、藤田東湖の書、幕末の水戸城下絵図など、眺めるだけでも興味深い史料が並んでいます。

せまい空間ではありますが、幕末を中心とした江戸時代の空気を感じていただければ幸いです。入場無料。学外のかた、歓迎します。

2月2日、朝8時。本館から眺めた水戸キャンパスです。久しぶりの積雪に、銅像も寒そう。

桜田門外の変の映画化が進んでいますが、そんな中、図書館が作成した「水戸の城下町マップ」がさらにバージョンアップします。

前回のマップから30年ほど幕末にタイムスリップして、1860年ころの情報を載せた『幕末版』を作成中です。

館内に展示する予定ですので、お待ちください。

2月3日(水)から本館で開催予定の企画展「水戸藩の地図と書」の準備が進んでいます。

小野寺図書館副館長が、展示資料の配置などを直接指示しています。

大判の国絵図(くにえず)や藤田東湖の書など、見応えのある資料が並びますので、どうぞお楽しみに。

ピンクのバラ(茨城大学華茶道部提供:本館玄関ホール)

| 先月分の記事 | 次月分の記事 記事一覧 |